【2025年下期】転職市場トレンド | 年収やキャリアパスも徹底解説

今期、採用ニーズが拡大している業界はどこか。年収アップを実現できる人材に求められる条件とは。アンドプロのキャリアコンサルタントが最新データを基に、転職市場の動向を分析しました。全36業界/職種を網羅した個別レポートも併載し、求人トレンドから年収相場まで最新情報を把握できます。キャリア形成や転職の検討に、ぜひご活用ください。

「選別型売り手市場」へ―― 2025年下半期の転職市場トレンドが変化する理由は?

2025年下半期の転職市場は、依然として求職者よりも求人数が多い「売り手市場」が続く見通しです。ただし、その様相は変化しつつあり、企業側は「迷ったら見送り」 の慎重姿勢で量より質の“選別型“へとスタンスを移行しています。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」(職業計・パートタイム除く常用)

トレンド変化の背景にある「5つのキーワード」をもとに今期の転職市場を見ていきましょう。

求人数が上がる業界の予測、可能性のあるリスク、転職者のすべきことなどをそれぞれ解説し、「今期に重宝される人材」を読み解きます。

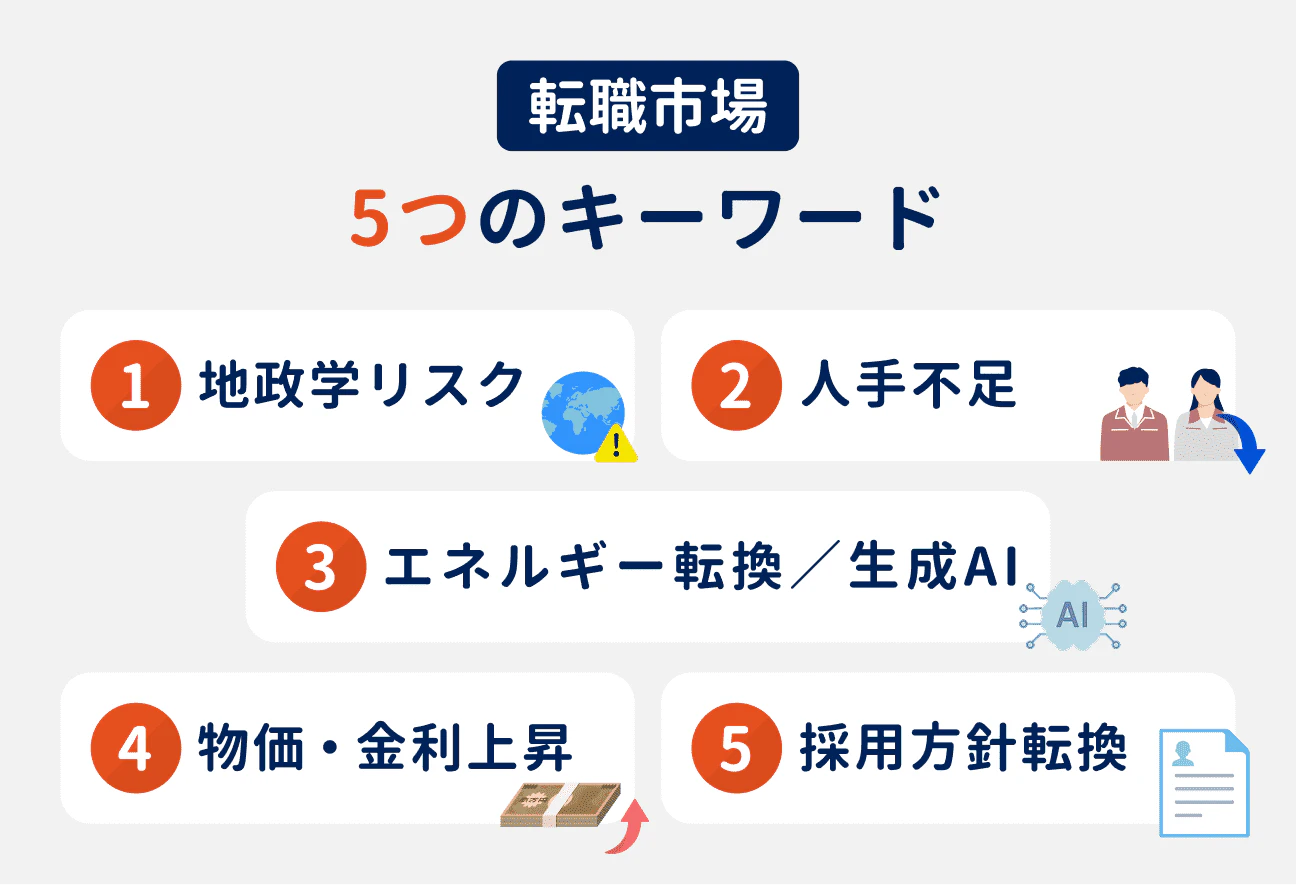

①アメリカ関税と地政学リスクでSCM求人が増える

2025年4月、トランプ米大統領によって発表された追加関税政策で、製造業を中心とした日本の対米輸出産業が大きな岐路を迎えています。

増大する地政学リスクのなか、経済の先行きは予見しづらく、採用縮小の選択をする企業も出始めました。一方、製造力を維持するため「SCM(サプライチェーン・マネジメント)」や「調達」人材に大きなニーズが生まれています。

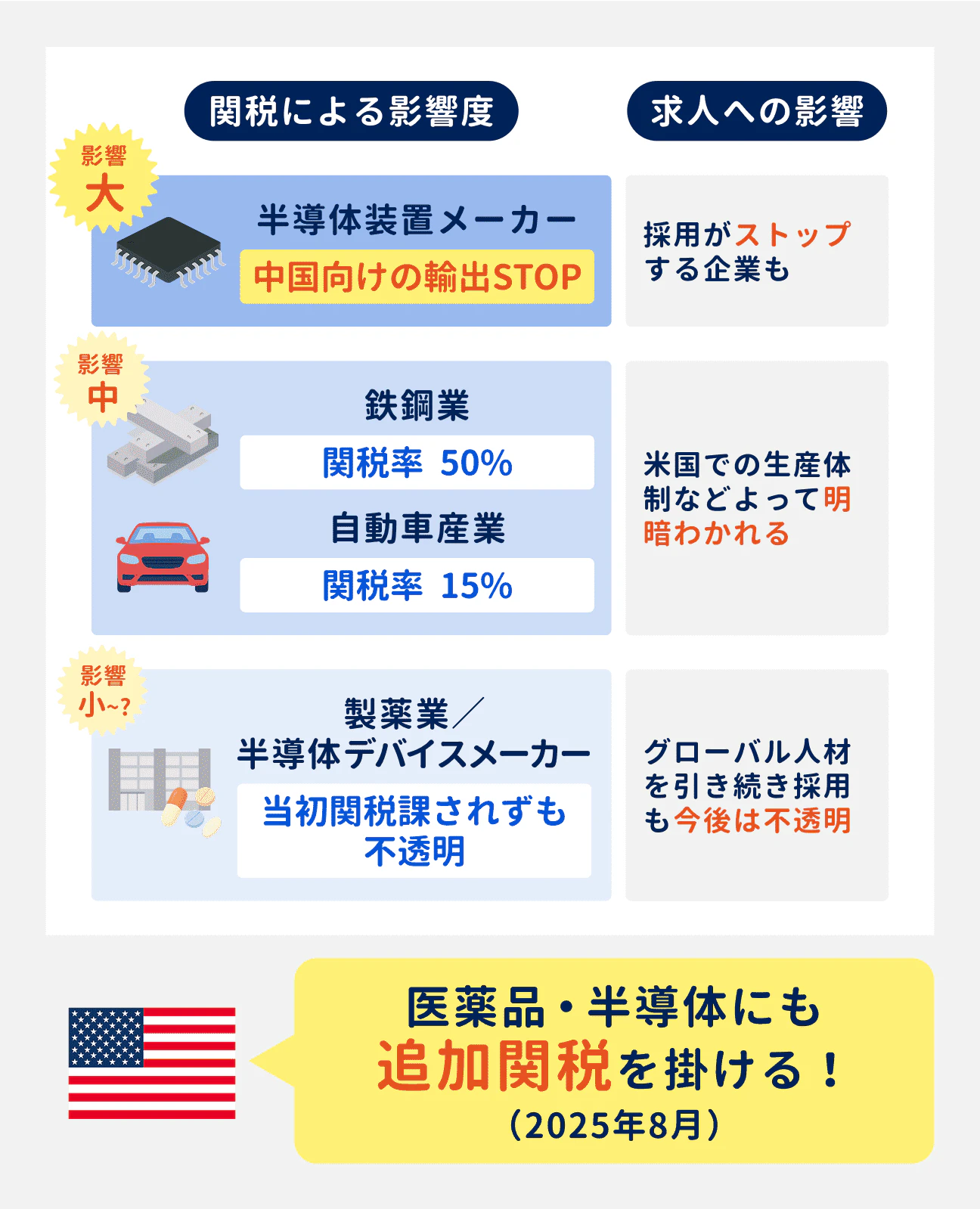

最も関税の影響を受けるのは中国との取引割合が高かった半導体製造装置メーカーです。製造装置は米国の追加関税対象に含まれる上、米中対立の影響で中国への輸出量も大幅に減少。今期の採用にも影響することが予想されています。

自動車産業・鉄鋼業は、関税が軽減される米国内での生産体制有無や増税分を吸収できる企業体力を持つかどうかで明暗が分かれています。

製薬業や、半導体デバイスメーカーは政策発動当初関税が課されなかったため、グローバル人員の採用は続伸していますが、今後方針が転換される恐れもあり、先行きは見通せていない状況です。

不安定な状況から、多くの企業が調達先の多元化や物流網の見直しを急ぎ、専門人材ニーズが高まっています。コンサルティングファームでは「SCM関連人材」の求人が活発化。リスクヘッジとして国際契約が可能な法務、グローバルな処理が可能な経理人材も重宝されます。

地政学リスクを受け、25年の防衛関連予算は前年度比9.4%増の約8兆7千億円に到達。重工メーカーなど防衛関連産業の人材ニーズも増えています。このように今期は地政学リスクに対応可能な人材の需要が高まっていくでしょう。

積極採用が予想される職種

SCM/物流コンサル、重工メーカー、防衛産業、航空宇宙産業、海外取引が可能な法務、経理など

求人縮小の可能性がある職種

半導体装置メーカー、対中依存度の高い素材・電子部品メーカー、工作機械メーカーなど

②人手不足でシニア/ミドル層の転職が活発化

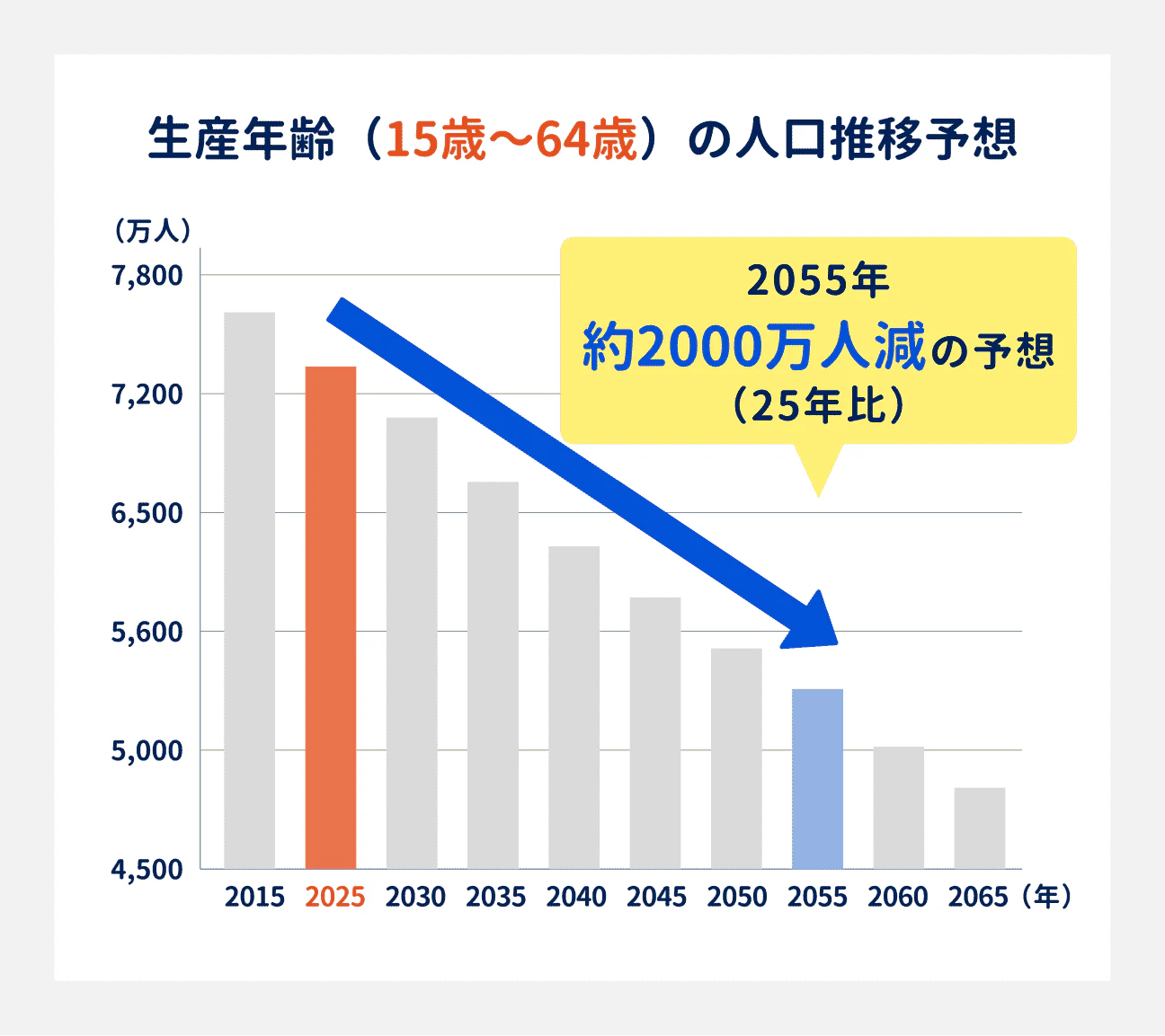

2024年、全国の出生数は68万6061人で70万人を初めて割り込み、1人の女性が一生に産む子供の数を示す全国の「合計特殊出生率」は1.15と過去最低になりました。同時に「2025年問題」としていわゆる団塊の世代(1947年~49年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となり、今後長期的な人手不足が指摘されています。

✓ 2025年問題

「団塊の世代」が後期高齢者(75歳以上)に。大量の労働者引退が続く

✓ 2040年問題

全人口の高齢者割合(65歳以上)が約35%になると予想される

特に専門技能を持った人材が若年層で顕著に不足していることを受け、打開策として採用人材の年齢が高くなる傾向が見受けられます。

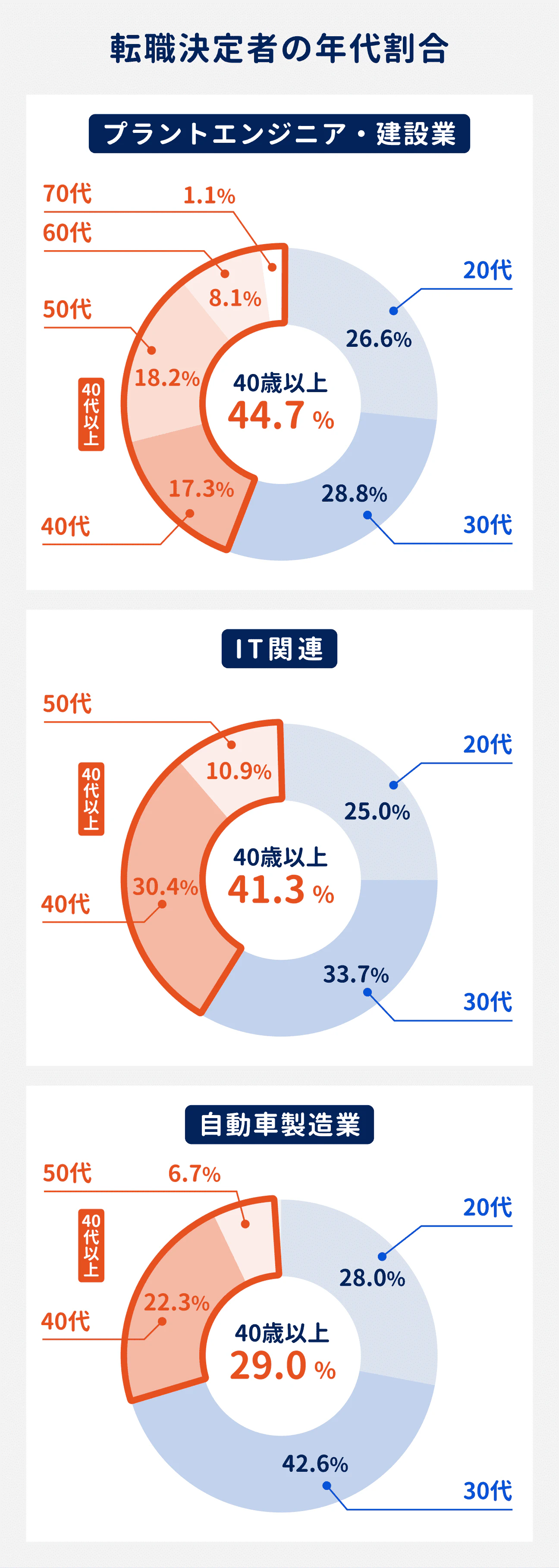

アンドプロの2025年上半期の支援実績から、プラントエンジニアを含めた建設業、IT関連職種、自動車製造業で転職を決めた方を見ると、40歳以上の割合が4割を超える職種も珍しくありません。

このほか今期は電子機械関連、ヘルスケア、エネルギー関連で専門性を有するミドル層以上の採用が活発に行われる可能性があります。

※アンドプロ調べ

ミドル・シニア層の採用例がある業界/業種の場合、同等の専門性がある若年層人材は引く手あまたの状態となります。

求職者側は専門性やマネジメント経験を武器に年齢にとらわれないキャリア機会を追求できる局面となっており、企業にとってはミドル・シニア層の知見を活かしつつ、若手の獲得・育成にも力を入れ、両者の強みを最大化することが課題となっていくでしょう。

積極採用が予想される職種

製造業(自動車、エレメカ、製薬)、IT、コンサルティン グファーム、ヘルスケア、プラント、エネルギー

③クリーンエネルギーへの転換で専門人材の重要性UP

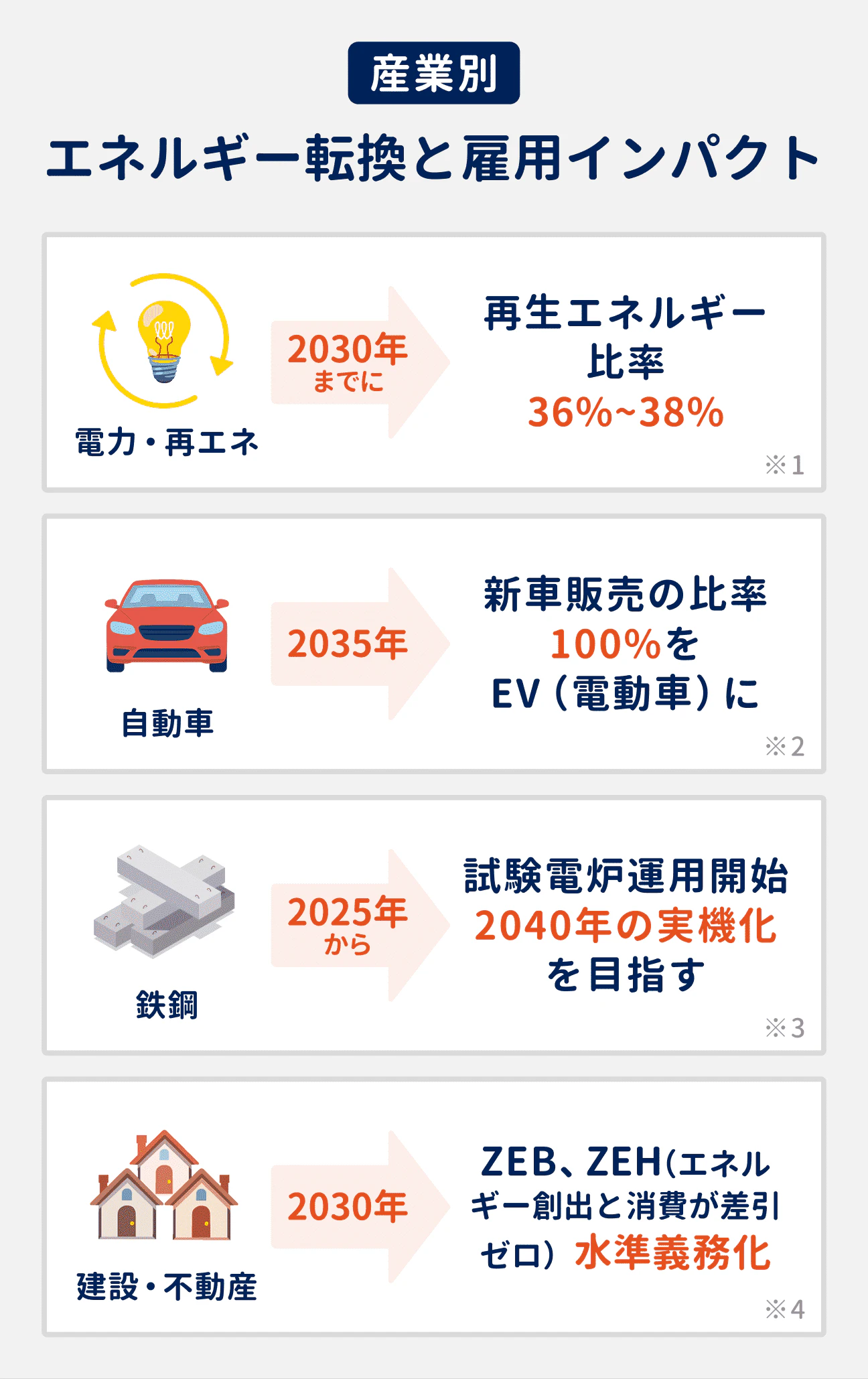

国際的な環境負荷低減を目指す「カーボンニュートラル(脱・炭素)」は社会の必須課題です。経済産業省は2022年度から洋上風力の専門人材育成支援を開始し、クリーンな再生可能エネルギー実用化に向け人材基盤の強化を進めています。

自動車産業のEVシフトや重工メーカーでの素材転換などもトレンドです。クリーンなエネルギーへの転換に関わる産業や電力インフラ、環境分野の技術者・プロジェクトマネージャーなど専門性の高い人材の採用ニーズは2025年下半期だけでなく、今後も長期的なトレンドとなり得るでしょう。

※1 出典: 経済産業省「第7次エネルギー基本計画」(2025年2月閣議決定)

※2 出典:首相官邸公式サイト「 2021年1月の菅首相施政方針演説」より

※3 出典:経済産業省「鉄鋼業のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について」資料 (2025年)

※4 出典:環境省「ZEBロードマップ」(2021年10月 地球温暖化対策計画)

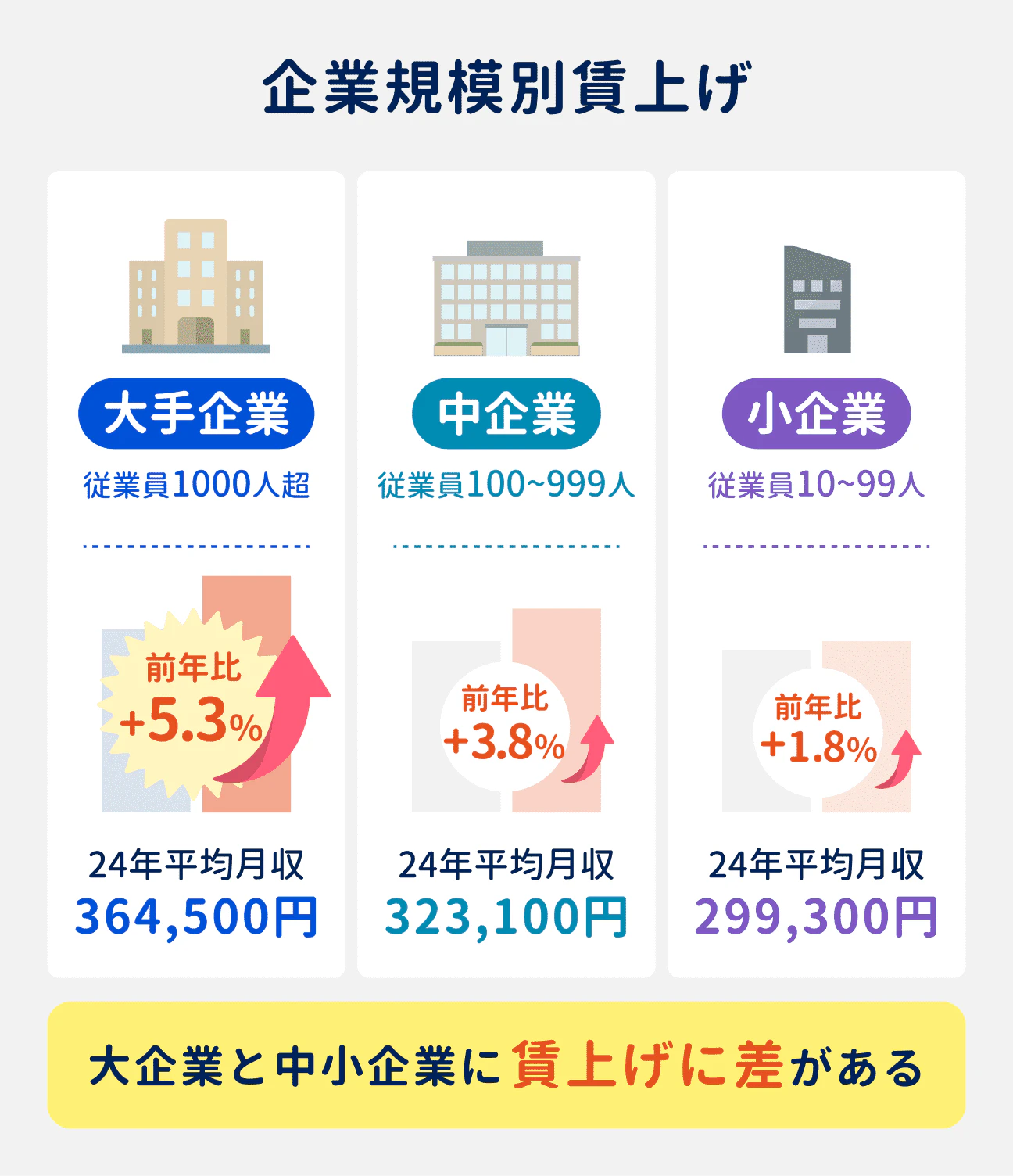

また、日本でも急速に普及しているChat GPTなどの生成AIもエネルギー産業の成長を促す要因です。

国際エネルギー機関(IEA)は、生成AI運用に必要な世界のデータセンター消費電力量が2026年には日本全体の消費量に匹敵する1,000TWh超になると試算。日本国内でもさらなる電力需要が見込まれ、クリーンエネルギーがそれを担うことが期待されています。

2025年下半期は「生成AI」自体が転職の大きなトレンドとはなっていませんが、今後大規模なデータセンター建設に伴い、関連産業の求人が増加していくことが予想されます。

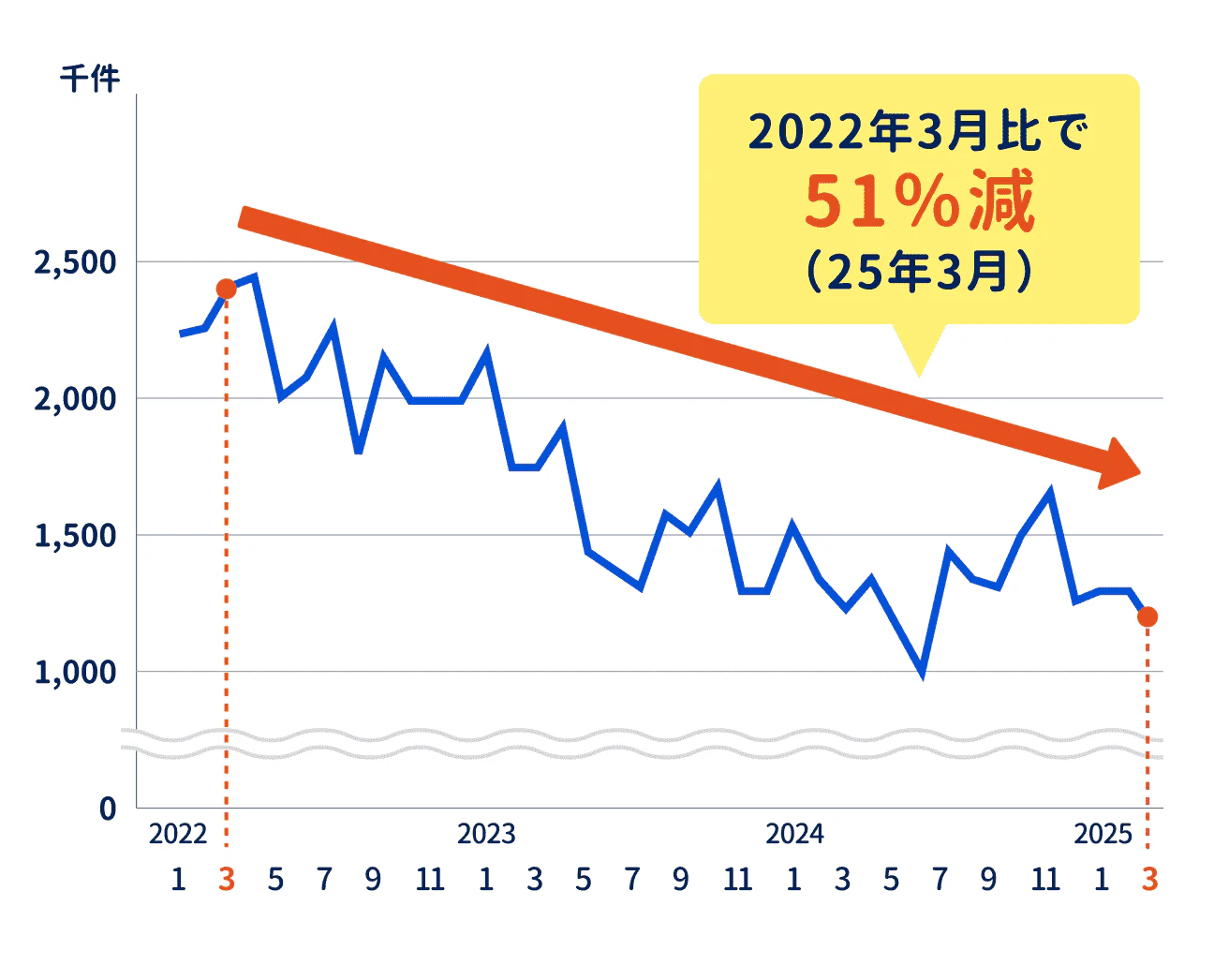

出典:米国労働統計局 「Job Openings Professional & Business Services」

米国では22年をピークにエンジニアを含むITサービス関連の求人が急減。他職種と比較してもその数は大きい状態です。

理由①:生成AIによる開発の効率化

理由②:ポストコロナの高金利による投資縮小

2025年9月現在、日本で同様の傾向は確認されていませんが、米国のトレンドが遅れてくる場合があり、生成AIをめぐる労働環境の変化は注視しておくべきでしょう。

④物価高・金利上昇の影響で採用市場の二極化が進む

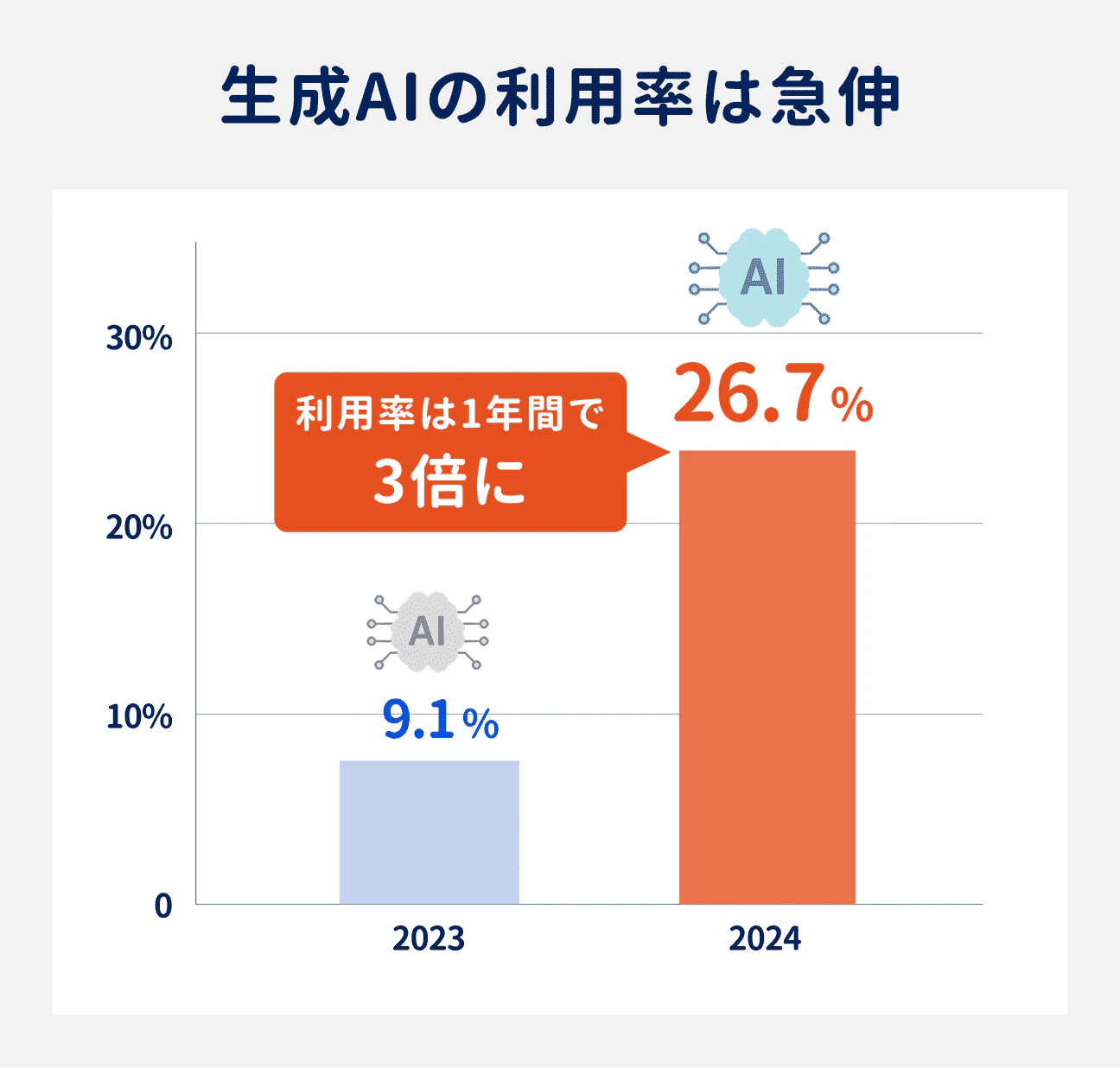

急速な物価上昇を受け、大手企業は過去数十年で最高水準の賃上げを実施。厚生労働省の集計によれば、2024年春季労使交渉の賃上げ率は従業員1000人以上の企業で平均5.33%(前年3.60%)に達し、約30年ぶりの高い伸びとなりました。

出典: 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

大企業は積極的な人材投資を継続する一方で、中小企業を中心に原材料費の上昇を価格転嫁しきれなかった企業などは、転職市場でも求職者への訴求が十分にできず苦戦する「二極化」の可能性があります。

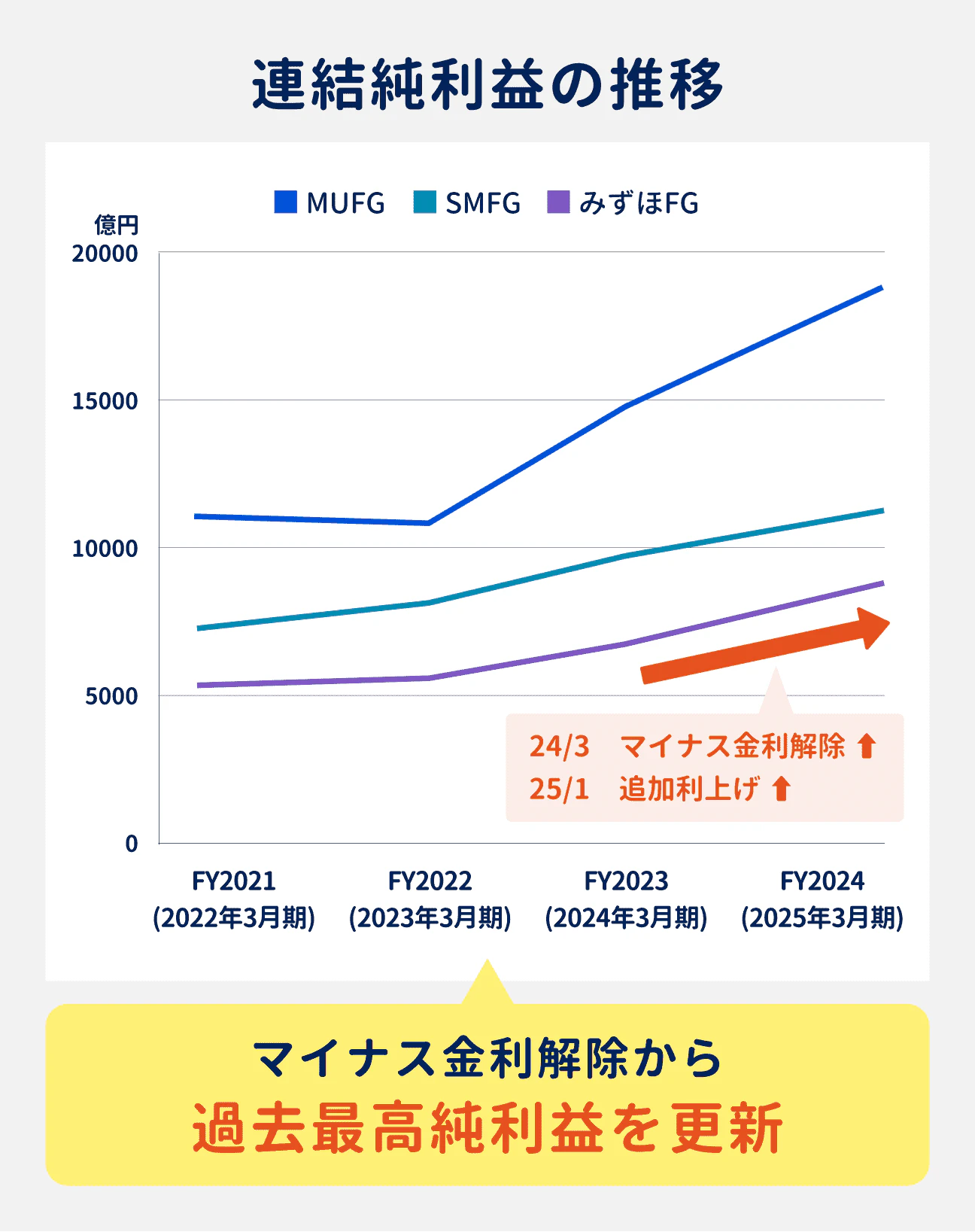

金利上昇を受け、好調なのは金融業界です。2025年3月期、メガバンク(MUFG/SMFG/みずほ)の連結純利益合計は前年同期比25.3%増の3兆9,263億円と、過去最高を更新。2024年に過去最高件数を記録したM&Aも緩やかな金利上昇の下では減少とならず金融業のM&Aアドバイザリー中途採用が続伸することが予想されます。

M&Aや海外展開を検討する企業では財務、経理系の人材採用も引き続き行われます。スキルの高い人材を時間をかけて厳選するという路線ながらも、「売り手市場」が継続されそうです。

出典:各社決算資料より

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)公式サイト「財務情報」

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)公式サイト「決算関連資料」

みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)公式サイト「決算・IRライブラリー」

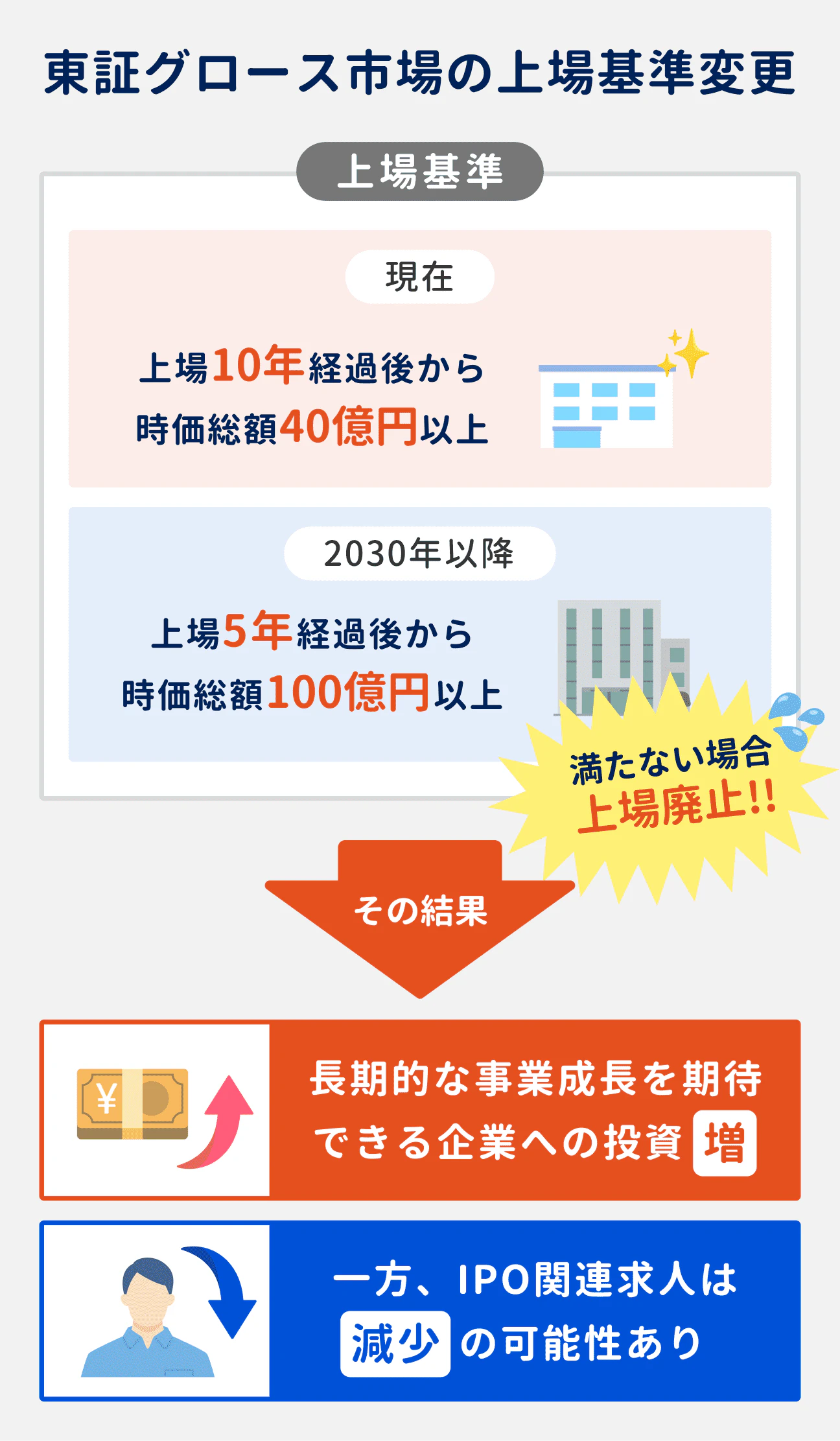

陰りが見えそうなのはIPOブームです。24年は東証新規上場企業のうち、グロース市場上場が74.4%を占めましたが、2025年4月に上場基準の厳格化方針が決定。今後資金調達が困難になり、スタートアップ企業のIPO関連の求人は減少が予想されます。

出典:日本取引所グループ公式サイト「市場区分見直しに関するフォローアップ」

積極採用が予想される職種

金融業、M&Aアドバイザリー、上場決算経験のある経理、財務、税務人材

求人縮小の可能性がある職種

スタートアップのIPO関連職種

⑤「厳選」に採用方針転換。リテンションにも力を入れる企業が増える

アフターコロナの採用市場は凍結からの反動需要が大きく、24年までは未経験者やポテンシャル層の採用も多く見られました。

しかし、その後戦力化への苦戦や、優秀な人材の定着が難しくなっていることを受け、企業はより資金・時間的なコストをかけ、候補者を見分ける厳選採用にシフトしています。

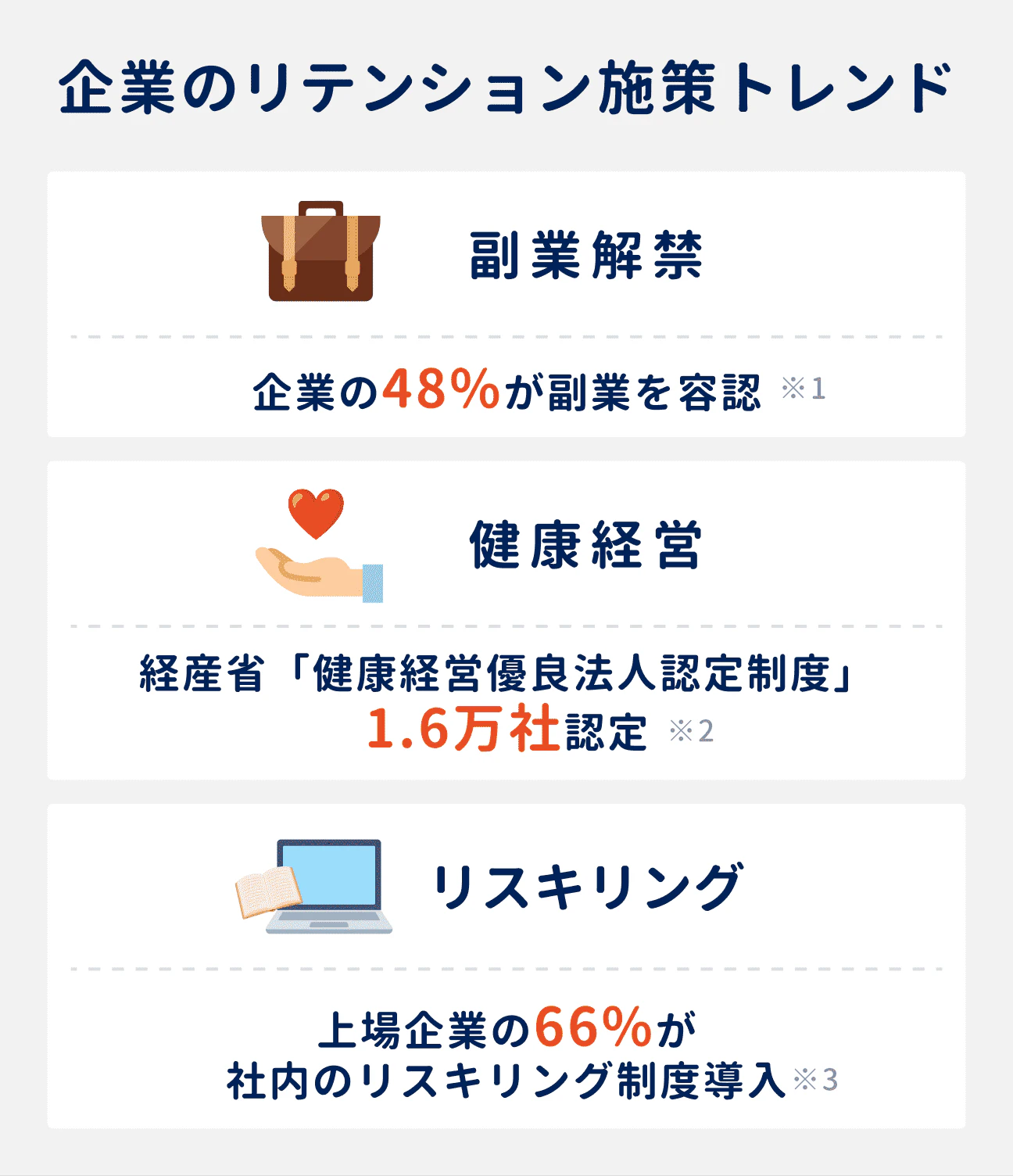

社内で進められているのは定着(リテンション)施策。副業解禁、健康経営、リスキリング支援など、「社員が長く働き続けられる環境づくり」は単なる福利厚生ではなく企業競争力としても捉えられるようになりました。

※1 出典:厚生労働省 労働政策審議会資料「従業員の『副業・兼業』に関するアンケート調査結果」

※2 出典:経済産業省「健康経営優良法人2024 認定発表」ニュースリリース (2024年3月)

※3 出典:経済産業省「人的資本経営に関する調査結果(概要)」(2024年)

一方、出社回帰の流れなど企業側も人材定着と生産性向上のバランスに試行錯誤しており、「働き方の条件」は転職する上でますます大きな論点となりそうです。

企業は柔軟な就業制度で魅力を高め、専門性を有する求職者は的確な自己アピールと職場選びでミスマッチを防ぐ——双方の精緻なすり合わせが転職市場を動かす2025年下期となりそうです。

2025年下期に重宝される人材は?苦戦する人材は?

今期はアメリカの関税政策が本格的に運用される可能性が高く、先行きが見通しづらい状況です。

そのなかでも採用を強化する企業は事業の安定性が強く「攻めの経営」をしている企業であるといえ、各企業の姿勢が把握しやすい状態とも捉えられます。

業務経験が不足している場合は苦戦する可能性がありますが、厳選ながら「売り手市場」は継続される見通しです。スキルを持つ人材にとっては年齢を問わずチャンスといえるでしょう。

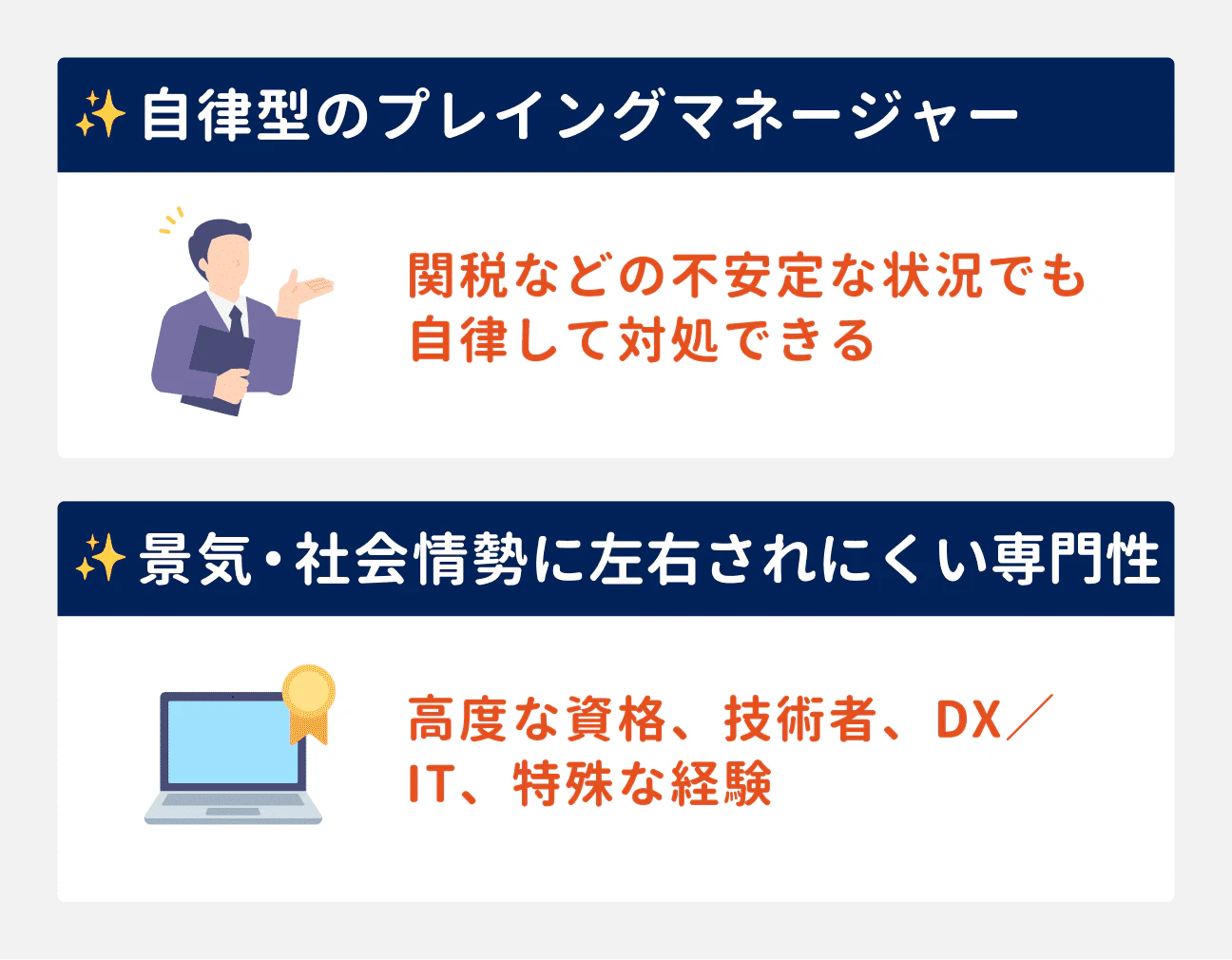

重宝される人材

今期特に重宝されるのは突発的な変更や事象に対応できる経験や、専門性をもつ「自律して業務可能な」人材です。

先行きが不透明ななかでも、リーダーシップを発揮して現場を動かせる人材が求められています。

苦戦する人材

厳選採用方針の今期は「採用したい人物像」が明確な場合が多く、「ポテンシャル採用」は減少傾向となります。

さらに選考で「変化に対応できる人材」を見極める精度が上がり、重視される場面が増えそうです。

転職は、情報収集とご自身のスキルの棚卸しが重要です。社会のニーズとご自身の専門性を正確に把握することで市場価値やキャリアの可能性に気づくことができるようになります。

「今この求人が出ている理由は何か」。企業や社会にある背景を深堀りし、ご自身が生み出せる価値を考えてみることをおすすめします。

全36業界/職種別転職市場トレンド一覧

アンドプロの各業界専門コンサルタントが業界/職種別の最新転職市場を全36本の記事にまとめました。

「転職のしやすさ」は、求人数と求職者数が同等レベルを星3とした5段階評価、「求人数」は当サービスの基準で前年との変化予想値を3段階で表しています。

IT・通信

製造業

メーカー(機械・電気)

メーカー(化学・素材)

メーカー(消費財)

建設・プラント

メディカル

ファッション・アパレル

管理部門

営業職種

自動車販売・整備

SCM

クリエイティブ系職種

製造、建設、不動産、プラント、エネルギーなどの業界で転職コンサルタントとして従事したのち、2023年より現職。

10領域以上の業界を対象とした人材紹介事業でコンサルタントをリードする。

アンドプロの 3つ の強み

業界/職種専任のプロによる納得の支援

企業の"本音"をもとにあなたの強みを見出す

未来を見据えた本質的なキャリアサポート